为了深入学习和大力弘扬兵团发展历程所蕴含的崇高革命精神,石河子大学大学生宣讲团赴第四师理论宣讲社会实践团自7月8日至7月19日在第四师可克达拉市六十六团开展宣讲活动,并对团场老兵闫欣秋进行了采访。老兵闫欣秋讲述的奋斗经历和谆谆教诲令宣讲团全员记忆犹新。

一根白毛巾,一个土布挎包,两条裹腿布:历史岁月的见证

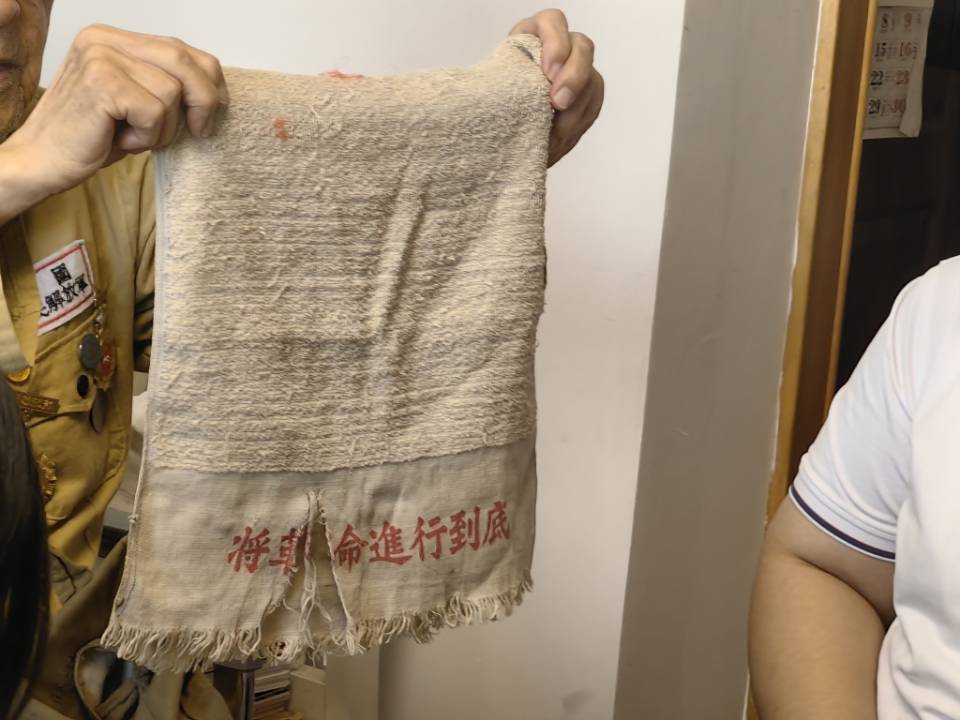

“这么多年来我一直珍藏着三个物件,那是当年参军入伍时发的裹腿布、毛巾、挎包,它们是我一生中最珍贵的记忆。”闫欣秋老先生向宣讲团成员们逐一展示这三件物品,并用平和的语调将这些承载着历史与情感的物品背后的故事娓娓道来。

“面对敌人的追击,战士们巧妙地将裹腿布缠绕在一起,做成下山的绳索。”在闫欣秋的回忆中,裹腿布不仅是防止行军时腿部积血、抵御荆棘刺伤的实用装备,更是在紧急时刻智慧与勇气的象征。

这根泛黄的白毛巾上,绣着“将革命进行到底”的红色字样和庄严的“八一”军徽,它是闫欣秋老兵在严冬中的温暖守护与盛夏下的防晒屏障。更令人动容的是,在一次生死关头,战友们用这看似柔弱的毛巾连成生命之绳,将闫老从河道中救出。

跟随闫欣秋走过72载春秋的土布挎包,它见证了老兵参加的一场场战役,记录了那些用热血和生命换来的胜利瞬间。闫欣秋带着这个挎包宣讲,不仅是在讲述自己的故事,而且是在传递一种不畏艰难、勇往直前的战斗精神。

一次相遇:民族团结的佳话

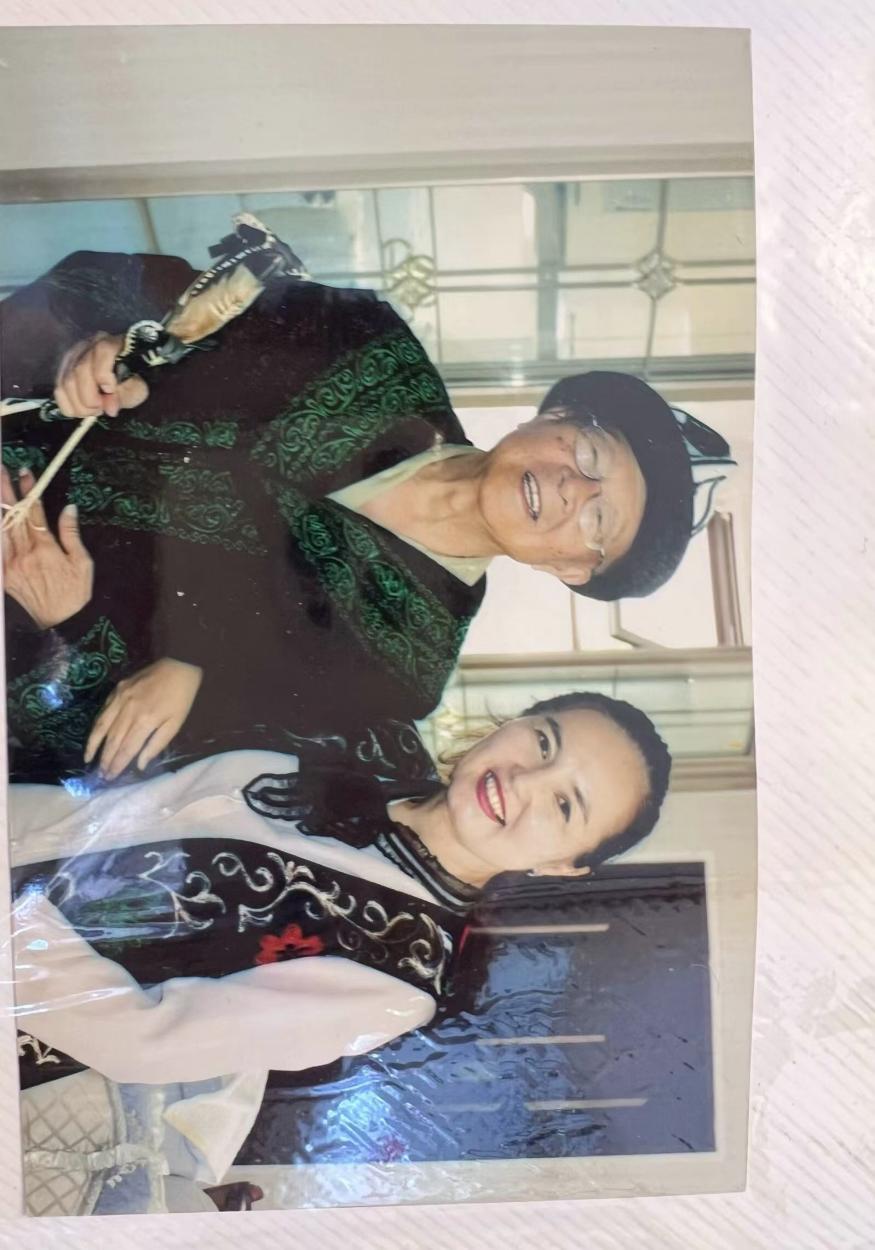

闫欣秋与他的哈萨克女儿努尔古力·居马汗之间,有一段感人至深的故事。那是2015年的一次偶然相遇。当时,在第三届“感动四师十大人物”表彰大会上,努尔古力与闫欣秋老人一同受到表彰。会上,努尔古力注意到闫欣秋的衬衫领子扣系错了,便主动上前帮他重新系好,搀扶他走上台。这个小小的举动深深打动了闫欣秋,他感慨地说:“努尔古力真是个好姑娘,要是能有个这样细心、懂事的女儿在身边就好了!”而努尔古力也爽快地回应:“太好了,那我就给您当女儿吧!”从此,两人便结下了不解之缘,跨越了民族和血缘的界限,成为了“父女”。

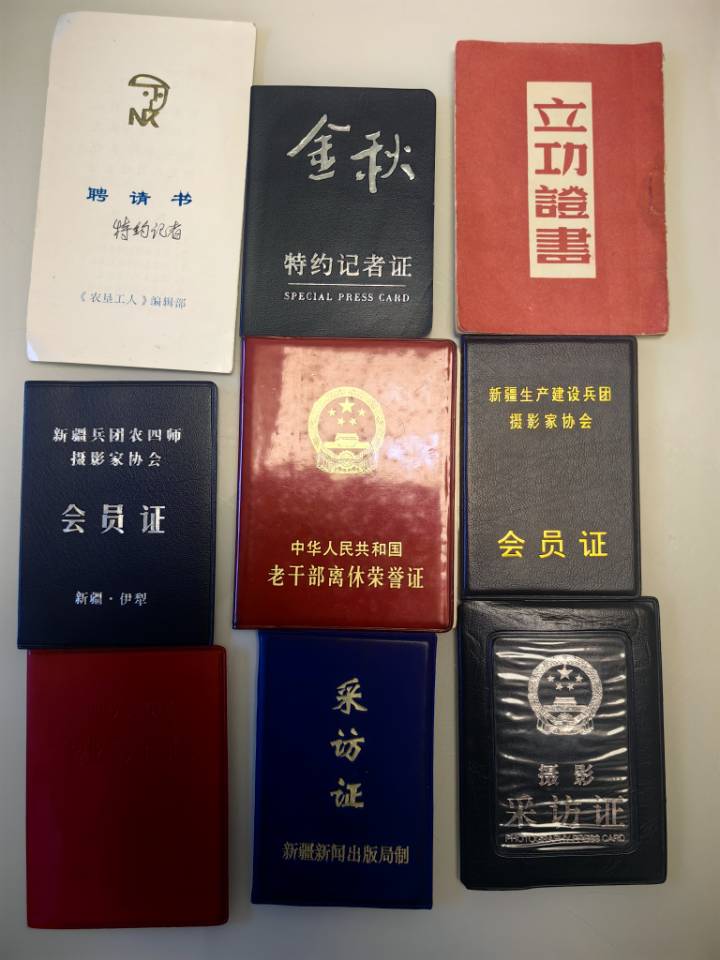

一叠记者证:汗水与笑靥交织的镜头

谈到自己喜爱的工作,闫欣秋向石河子大学生宣讲团成员展示了他的记者证和摄影家协会证书,一本本证件揭开了老兵生活的另一面。

从1949年用生硬的手指按下人生第一部相机的快门开始,他便与摄影结下了不解之缘。1954年,集体转业到第六十六团后的36年间,他按下快门,用一张张照片记录下团场职工和群众的生活。1990年退休后,老兵闫欣秋的热爱没有丝毫减弱,他被任命为团关工委、老龄委主任。“从那一天开始,我带着相机踏上了另一段新征程。”一幕幕当地民众生活的场景被他捕捉、定格。从当兵时拍摄土地改革工作的真实情景,到如今定格牧区风景和民众生活的幸福美满,11台相机陪伴他走过漫长的岁月,与他共同见证了这片土地上的冬去春来和历史变迁,诉说着闫老对这片热土的深深眷恋与拳拳爱意。

一本小说:峥嵘岁月的回忆

《可克达拉之恋》是闫欣秋与吴扬才合著的一部中长篇小说,用虚构的形式,以可克达拉的开发、建设为历史背景,讲述了男主人公参军至此,女主人公为爱放弃高薪工作追随,两人共同投身建设、挥洒青春汗水的故事。他们的亲友及后代也纷纷来到可克达拉,为发展建设贡献力量。读者们看到的不仅仅是一部关于爱情和奋斗的故事,更是一部关于历史、责任、理想与人性思考的作品。它让人们在感受爱情故事的同时,也能够思考如何在现代社会中坚守自己的信念和责任;如何在理想与现实之间找到平衡点;如何更好地理解和面对人性的复杂与多面。

岁月无语却铭记了所有,老兵无言却奉献了所有。石河子大学大学生宣讲团深入团场连队、街道社区挖掘老兵故事,引导人们学习和感受老兵精神,为建设大美新疆、魅力兵团贡献青春力量。

.png) 在线投稿

在线投稿