“兵团人与‘八一’有缘,兵团人不穿军装、不拿军饷,八一军徽在心间。始建于上世纪五十年代末的八一棉纺织厂,织出了新疆第一匹布,承载着兵团广大人民群众难忘的记忆。”荣获“自治区劳动模范”的八棉退休工人宋丽红正在为实践团成员讲授一堂穿梭在八棉历史中的“大思政课”。

“自治区劳动模范”宋丽红讲述纺织工作故事

习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员时强调:“思政课不仅应该在课堂上讲,也应该在生活中来讲”。为了更好地运用兵团工业遗产资源,赓续红色血脉,推动红色文化育人实践,进一步加深对兵团精神的理解,石河子大学师范学院赴第八师老街街道6-2社区党史学习教育社会实践服务团在于8月13日前往原八一棉纺厂厂区进行参观学习。

实践团成员与八棉退休职工合影

实践团近距离走进“八棉”厂房旧址,通过锯齿形厂房、立窗斜顶的建筑及部分机器设备的参观,了解兵团工业“边建设,边安装,边生产”的三边政策;抚摸一匹匹泛黄的织布,感受工人们一道道复杂的工序;聆听获得“自治区劳动模范”的原八一棉纺厂退休工人宋丽红的纺织工作故事,感受“劳模精神”。实践团成员们沿着织布的工序,一步步走进八棉的历史之中,走进无数纺织工人的劳动岁月中。

实践团成员参观八棉锯齿状厂房

杨春花、张守礼、宋丽红、朱肇芬、钟秀珍……一位位我们曾访谈过的八棉退休工人的面貌浮现在眼前,他们的故事也回响在耳边。

为了确保生产任务的顺利进行,不影响产量的按时完成,他们在上下班途中,还需将年幼的孩子安全地送到紧邻厂房的育儿室。鉴于当时八棉厂的员工主体多为正值青春年华的女职工,她们肩负起了既要坚守生产一线,又要细心照料年幼的孩子的双重责任。在这样的情境下,不乏女职工在值夜班时,也选择将孩子带至工厂,安置在由专职保育员细心照料的育儿室内。工作间隙,纺纱女工们匆匆忙忙地给孩子们哺育,片刻不离的母爱化作了短暂而珍贵的相聚,随后又迅速回到岗位上,继续着紧张而有序的生产工作。

原八一棉纺织厂育儿室的婴儿床

实践团成员杨淑君感慨道:“榜样的力量是无穷的,八棉企业的发展离不开辛勤付出的纺织工人,他们是兵团军垦儿女的情怀,是兵团工业的红色记忆。”

“我的奶奶曾经也是一名纺织工人,走进八棉聆听了纺织工人们的故事后,我感触很深,仿佛看到了当年奶奶快步穿行在数台纺织机之间的身影,眼睛紧紧盯着棉布,脚步却一点不慢。”实践团成员王涵不禁回想起自己的奶奶,更加深刻地理解了纺织工人们作为兵团工业建设者身上所体现出的艰苦创业、开拓进取的精神。

“通过今天的学习与体验,我深刻感受到了兵团人热爱祖国、无私奉献的精神。作为石大学子,我更加敬佩他们不畏艰难、勇于进取的决心和勇气,这种精神将激励我们在自己的生活和工作中,永远保持积极向上的态度。”实践团成员平柯菡从铸牢兵团精神的视角出发对八棉的历史有了更新的认识。

“自治区劳动模范”奖章

宋丽红阿姨荣获“自治区劳动模范

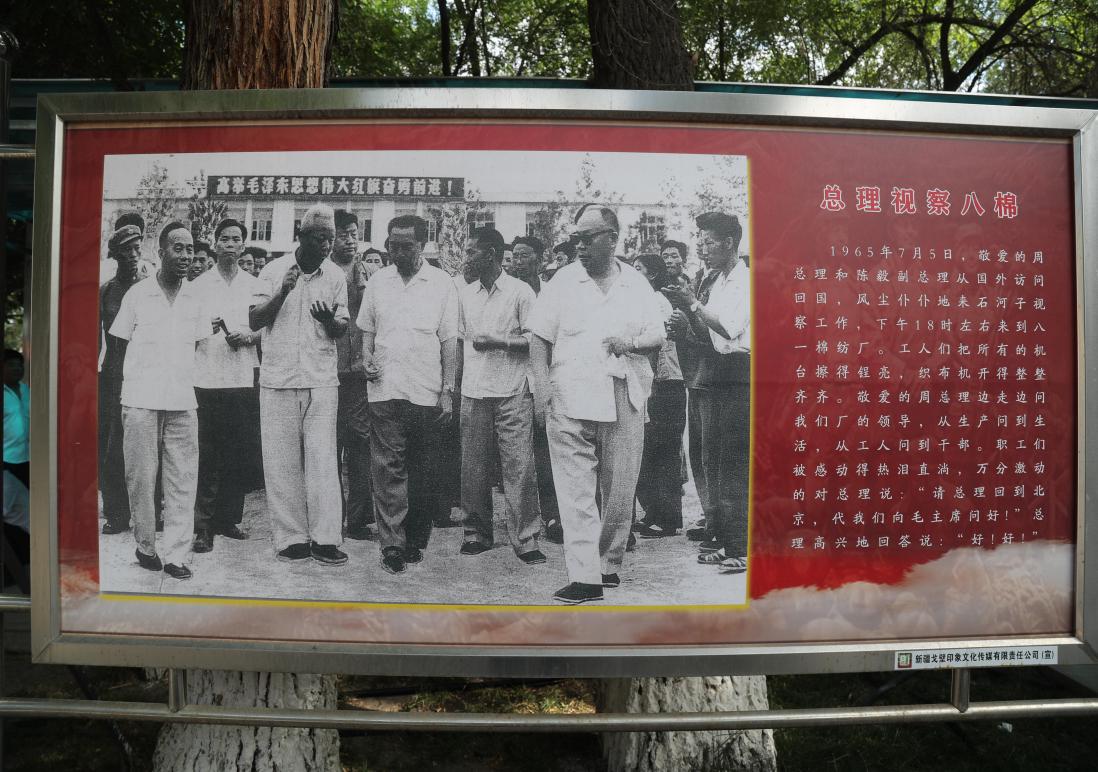

周恩来总理视察八棉

一架纺车、一捆棉线、一匹布、一个故事……我们追忆着“八棉”的过往,引导青年学子深刻感悟兵团精神的内涵,努力成为立大志、明大德、成大才、担大任,有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,为新时代中国特色社会主义伟大实践贡献出青春的力量和智慧。

.png) 在线投稿

在线投稿